Этюд о великом сатирике

Всё, как известно, начинается с детства: и любовь к Родине, и любовь к людям, и любовь к книгам и чтению. Мне очень повезло родиться в городе русских оружейников Туле, городе героическом и литературном.

Мои детство и отрочество прошли в доме на перекрёстке двух тихой улиц, одна из которых называлась Гоголевской, а другая Тургеневской. Впрочем, они и сейчас так называются, только выглядят по-иному, не так как в первые послевоенные десятилетия.

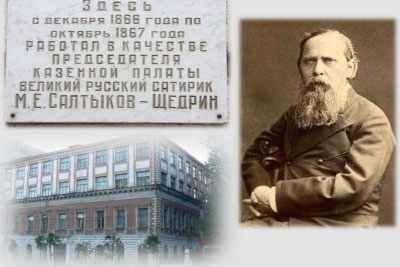

Скажу более: я родился и вырос в своеобразном «литературном четырёхугольнике». Судите сами – на улице Тургеневской в двух минутах ходьбы от моего дома стоял дом деда писателя Глеба Ивановича Успенского, где он часто бывал в детстве. На улице Гоголевской в трёх кварталах от меня стоял дом, где родился и вырос писатель Викентий Викентьевич Вересаев. На параллельной Тургеневской улице Коммунаров (ныне проспект Ленина), центральной улице Тулы, в пяти минутах ходьбы располагались бывшие присутственные места и старое здание губернского суда, где много раз бывал Лев Николаевич Толстой. Ещё несколько десятков шагов мимо Пушкинского сквера и здание бывшей Казённой палаты, в которой в 1867 году служил управляющим Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.

Обо всех этих замечательных людях в разные годы я написал разные материалы: краеведческие статьи в студенческий период и литературные очерки позднее. Исторический этюд о великом сатирике «созрел» после нескольких публикаций моих статей о нём в местных газетах, поиска следов его пребывания в Туле. Этюд основан на реальных событиях в жизни Салтыкова-Щедрина, тульском фольклоре, очень своеобразном и живом. Не мне судить, насколько ярким и запоминающимся получился литературный портрет писателя-сатирика, но я старался, чтобы он был таким. Впервые исторический этюд «Управляющий казенной палатой» (его можно назвать и рассказом) был опубликован в замечательном детском журнале «Пионер», в номере 12 за 1984 год. Журнал этот издавался баснословным по всем мировым меркам тиражом 1 670 000 экземпляров!

Борис Тебиев

Управляющий казенной палатой

Исторический этюд

Начальник III отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии граф Петр Шувалов торжествовал. Наконец-то статский советник Салтыков, известный в литературных кругах как писатель-сатирик Щедрин, у него в руках. Пусть попробует теперь отвертеться. Совсем стыд потерял!

Всякий раз, когда графу приходилось слышать или произносить имя Салтыкова-Щедрина, маленькие медвежьи глазки графа начинали злорадно поблёскивать. Граф был злопамятным человеком и усердным службистом. Личность писателя интересовала его уже давно. Обличительный тон сочинений Салтыкова-Щедрина, его неодобрительное отношение к постановлениям верховной власти настораживали шефа жандармов.

Ровно год назад, в бытность Салтыкова управляющим казённой палатой в Пензе, от верного человека, жандармского полковника Глобы, Шувалову было доставлено секретное донесение. В нём отмечались неблагопристойные речи Салтыкова по поводу высочайшего повеления произвести в потомственное дворянство мещанина Комиссарова, отворотившего от государя императора преступную руку террориста Каракозова. Да и вообще Глоба характеризовал Салтыкова как человека «весьма неблагонадежного образа мыслей и вредного в политическом отношении нравственного направления», стремящегося при каждом удобном случае затронуть дворянское самолюбие, привить окружающим мысли, «ослаблявшие верноподданические чувства».

Ознакомившись с донесением своего агента, Шувалов поставил на бумаге резолюцию: «Иметь эту личность в виду». Фактически это означало установить за Салтыковым-Щедриным негласный полицейский надзор, следить за каждым его шагом. Правда, тогда Салтыков, рассуждал граф, слишком легко отделался. Его лишь незначительно понизили в должности, перевели из Пензы в Тулу — из палаты второго разряда в палату третьего разряда. Да за такое поведение, за такие крамольные речи следовало бы в каземат или, того пуще, в Сибирь, на каторгу упрятать! Пусть скажет спасибо своему покровителю, министру финансов Рейтерну. Говорят, они с Салтыковым чуть ли ни приятели, знают друг друга ещё по лицею. А то бы ему несдобровать. В три шеи надо гнать таких господ-писак с государственных постов.

Но, видно, не переменился этот Салтыков, нет. Вновь взялся за старое. На сей раз в Туле. Надо же было позволить себе такую наглость: явившись в первый день на службу в казённую палату, приказал швейцару убрать из присутственного места «Зерцало» с указами самого Петра Великого, призванное напоминать всем и каждому об ответственности пред священными законами Российской империи. Так невесть до чего докатиться можно. Дай Салтыкову волю, он, пожалуй, и высочайший портрет государя императора Александра Николаевича прикажет вынести вон. Крамольник! Бунтовщик!

А эти его выпады против уважаемого всеми человека, тульского губернатора Шидловского?! Пасквиль на него пресквернейший сочинил и без зазрения совести рассказывает его в Дворянском клубе. Будто бы у губернатора была фаршированная голова, а предводитель дворянства, впавший в гастрономическую тоску, съел её. И пришлось тогда сооружать губернатору новую голову, с каким-то там музыкальным инструментом, органом вроде, вместо мозгов, способным произносить всего лишь одну-две фразы. Мистика, несуразица, но не без злого умысла сочинена. А кто дал Салтыкову право выгонять из казённой палаты чиновников канцелярии губернатора, повышать голос в разговорах с самим Шидловским, совать нос в дела полиции? Правдоискатель! Кого защищает? Крестьян, кустарей, чиновников, мелких торговцев, а именитых граждан обижает. Везде ему казнокрады мерещатся, служебные злоупотребления.

Нет, всем этим безобразиям пора положить конец!..

Через несколько дней управляющий Тульской казённой палатой статский советник Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин предстал перед не на шутку рассерженным графом Шуваловым.

— Извольте, милостивый государь, объяснить своё поведение! Оно недостойно звания чиновника Российской империи, звания российского дворянина. — Графу стоило немалых усилий сдержать себя. Ему хотелось кричать, топать ногами, бить кулаком по столу. — Вы вносите смуту в чиновничью среду, проповедуете неуважение к верховной власти. Ваше вольнодумство, ваш нигилизм переходят всякие границы. Ваши литературные пасквили на господина Шидловского омерзительны. Как вы смеете, кто дал вам право так вести себя?..

В порыве гнева Шувалов не предложил Салтыкову-Щедрину кресло. Михаил Евграфович слушал тираду шефа жандармов, стоя против большого, покрытого дорогим зеленым сукном письменного стола, за которым восседал граф, и с большим вниманием разглядывал тонкой ювелирной работы золоченый письменный прибор, украшенный двуглавым орлом Российской империи. Как вести себя с главным жандармом страны, он решил загодя, ещё в дороге: всё отрицать, вины своей не признавать ни в чем, попытаться убедить графа, что донесения его агентов и жалобы Шидловского не имеют под собой реальной почвы.

— Ваше сиятельство, — голос Салтыкова-Щедрина звучал ровно, лицо, обрамлённое густой, окладистой «крестьянской» бородой, сохраняло невозмутимое выражение,— я ни в чём не чувствую своей вины. Очевидно, кому-то понадобилось оклеветать меня в ваших глазах и в глазах государя императора. На свете столько недобрых людей, просто диву даёшься. Я же искренне радею о благе Отечества нашего, подлецов на чистую воду вывожу. Как же не нажить при этом врагов, сами посудите?..

— Ваньку валять изволите, господин Салтыков? Невинной жертвой ложных наветов себя представить? Зря стараетесь. Ваш образ мыслей мне хорошо известен, крамолой от него попахивает. Герцена, Чернышевского-каторжника почитаете за кумиров. О каком радении, о каком благе Отечества речи заводите?

— Об истинном радении, ваше сиятельство. А Герцена и Чернышевского почитаю как литераторов. Что же в этом противозаконного?..

Разговор с Салтыковым становился утомительным. Спорить с этим человеком всё равно, что воду в ступе толочь, думал граф. Умен и осторожен весьма, а посему — особенно опасен. Шувалов решил твёрдо: просить царя об отстранении сочинителя от государственной службы.

Возможно, так оно и случилось бы. Осуществить намерения Шувалова помешало новое поручительство за Салтыкова-Щедрина его непосредственного начальника министра финансов Михаила Христофоровича Рейтерна. Своего приятеля по Царскосельскому лицею Рейтерн характеризовал как человека весьма полезного, знающего финансовое дело в совершенстве, сумевшего всего за несколько месяцев службы в Туле навести в казённой палате образцовый порядок.

— Как же можно, ваше величество, — говорил царю Рейтерн, — отстранять Салтыкова от службы? Почти миллион рублей доставил он в государственную казну. Все недоимки с купеческого сословия, которые за многие годы набрались, взыскать сумел.

Внушительная цифра произвела на Александра II впечатление. Статский советник Салтыков был оставлен на государственной службе.

Под колёсами дилижанса сочно хлюпала грязь. Ночью прошёл дождь, по-летнему тёплый, обильный, и земля, не так давно освободившаяся от снега, вновь пропиталась живительной влагой. За тусклым оконцем мелькали верстовые столбы, проплывали убогие деревеньки с крытыми прогнившей пепельно-серого цвета соломой крышами, поля, украшенные то здесь, то там зелёными коврами озими, леса и перелески, готовые вот-вот надеть зелёный наряд.

Весна всегда была для Салтыкова-Щедрина временем душевного подъёма, вселяла уверенность, дарила радость жизни, радость творчества. Эта весна, весна 1867 года, пока несла ему одни лишь огорчения.

Из Петербурга в Тулу, к месту службы, Михаил Евграфович возвращался в подавленном настроении. Хотя его разговор с графом Шуваловым и остался без последствий, он вместе с тем не сулил и ничего утеплительного. Честолюбивый и злопамятный, граф не упустит возможности свести с ним счёты.

Впрочем, будь что будет! Разве мог он, Салтыков-Щедрин, стать другим и действовать иначе? Разве может он хоть на йоту поступиться своими жизненными принципами и идеалами в угоду служебному благополучию, мирной и спокойной жизни вблизи тупоумного бюрократа Шидловского, невежды и ретрограда, не сказавшего за всю свою жизнь ни одного либерального слова?

Нет, пусть уж лучше его четвертуют, а бренное тело отдадут на съедение собакам, но покуда бьётся сердце и дышит грудь, покуда держит перо рука, он будет вести борьбу с этими шидловскими, александровскими и прочими провинциальными помпадурами, да и с их высокопоставленными покровителями вроде придворного держиморды Шувалова. Как горько и как обидно, что именно такие люди вершат судьбы его родины, многострадальной России!

Дорога пошла в гору.

— Скоро ли Тула? — громко спросил возницу, приоткрыв дверь дилижанса, кто-то из пассажиров.

— Да вот она самая и есть, Тула-то, — прохрипел в ответ простуженным голосом возница, здоровенный мужик в поношенном армяке и драной шапке-ушанке. — Щас вон только на горку подымемся и вниз, там и Тула…

Салтыков посмотрел в окно. Да, кажется, уже подъезжаем, подумал он. Вот и неуклюжие тумбы Московской заставы показались и покосившиеся домишки рабочей окраины, за которыми виднеются золочёные купола городских церквей и колоколен, дымящиеся трубы императорского оружейного завода. Вот оно, рабочее, казюцкое Заречье во всей своей неприглядной растеряевской красе. Вот шагают по улице, меся грязь, «обглоданные» беспросветной нуждой мастеровые, прачки, ребятишки в рваных зипунах. Как, однако, верно всё подметил Глеб Иванович Успенский, как мастерски передал дух этого города. Его повесть «Нравы Растеряевой улицы», пожалуй, лучшее, что было напечатано в журнале «Современник» за последнее время.

Михаил Евграфович вдруг отчётливо осознал, что за недолгие месяцы службы в Туле он по-настоящему сроднился с этим городом, полюбил его простодушных жителей — отменных, известных на всю Россию, да куда там, на всю Европу, мастеров, почувствовал, что не зря надел чиновничий мундир. Пусть друзья и теперь обвиняют его в «службизме», как обвиняли восемь-девять лет назад, во время его вице-губернаторства в Рязани. Ведь кто-то должен служить, нельзя отдавать провинцию на откуп и грабёж этим мерзавцам-губернаторам…

Утром следующего дня, как обычно, ровно к десяти часам, управляющий Салтыков явился в казённую палату, в свой просторный кабинет. Заслушал доклады столоначальников. Сделал необходимые распоряжения. Углубился в работу. Всё потекло по-старому, будто и не было вовсе неприятного вызова в столицу, разговора с графом Шуваловым.

Статский советник Салтыков со свойственными ему настойчивостью и прямотой продолжал борьбу с мошенниками и казнокрадами, отстаивал законные права беднейшего населения губернии.

…В один из майских дней шум в прихожей казённой палаты заставил Михаила Евграфовича оторваться от бумаг. Он встал из-за стола и вышел из кабинета. Картина, которую он увидел, на миг озадачила управляющего. В прихожей толпились бедно одетые крестьяне. По запыленной одежде было нетрудно догадаться, что пришли они издалека. Усатый швейцар, старик могучего телосложения, еле сдерживал их натиск, грозился вызвать полицию и всех упрятать в каталажку.

— А нам, мил человек, теперича всё равно, что в каталажку, что в омут головой. Детишки с голоду пухнут, сами еле ноги волочим. Так что не стращай ты нас. Одна надежда на Михаила Евграфовича, господина Салтыкова…

— В чём дело, судари мои? — подал голос Салтыков-Щедрин и добавил, обращаясь к швейцару:

— Пропусти, братец, их, видно, дело у них серьёзное, коль всем миром в страдную пору в город нагрянули.

— Сурьёзное, сурьёзное дело,— заголосили крестьяне, догадавшись, что вышедший из дверей кабинета человек и есть главный здесь начальник и, как свидетельствует народная молва, наипервейший во всей губернии за народ заступник.

— Ну, рассказывайте, кто такие, из каких краев, с чем пожаловали?..— Михаил Евграфович провёл ходоков к себе, усадил в кабинете.

От такого обхождения крестьяне с непривычки онемели.

— Не робейте,— подбодрил их Салтыков-Щедрин,— рассказывайте как на духу.

— Из Богородицкого уезда мы, сельца Бельково жители, — начал самый бойкий из гостей.— Землепашцы, временнообязанные, то бишь крестьяне…

— Совсем замордовал уездный казначей, спасу никакого нет, — подхватил мужичок с жидкой седенькой бородкой, которого ходоки, видимо, почитали за старшего.

— Три шкуры с нас дерёт. Под помещиком жили — так и то такого озорства не видывали, а нонче последнюю скотинку со дворов уводят за недоимки. Хлебушка не только на пропитание, но и на посев не оставили. Куда от такой жизни деваться?

— Ты, Петрович, господину управляющему бумагу, бумагу покажи, — раздалось сразу несколько голосов. — Казначей говорит, что всё по закону, по справедливости. Только от такой справедливости мы уж давно спину через пузо чешем, а скоро вообще ноги протянем…

Бумага оказалась квитанцией, выписанной Богородицким уездным казначейством на имя старосты села Бельково Алексея Кириллова. Зоркий глаз управляющего мгновенно отметил: казначей беззастенчиво обсчитал бельковских крестьян-плательщиков.

— Дело для меня ясное,— сказал Михаил Евграфович, ещё раз внимательно перечитав бумагу. — Ступайте себе, мужички, до села, а документик этот прелюбопытнейший оставите мне. Даю слово помочь вашей беде…

Казначей в уезде — лицо с большими полномочиями. Попадись на это место шельма — в два счёта неграмотных крестьян одурачит да ещё законом прикроется. А закон-то царский, что дышло: куда повернул, туда и вышло. Так-то вот народная мудрость о нём гласит.

Всякий раз, сталкиваясь с подлостью и обманом, Салтыков-Щедрин загорался, словно обида касалась не кого-то, а лично его самого. Глубокое и искреннее чувство сопереживания чужой боли пришло к нему ещё в годы детства и юности. Он не раз был свидетелем того, с какой жестокостью и цинизмом расправлялись с крестьянами помещики-крепостники. Печально знаменитая помещица Салтычиха была, увы, дальней родственницей его отца. Вот почему, вступив на литературное поприще, он стал подписывать свои сочинения другой фамилией — Щедрин, как бы отмежёвываясь от тех, других Салтыковых, от всех крепостников, людей, искренне ему ненавистных, борьбе с которыми он посвятил свою жизнь и своё творчество. Состоя на государственной службе исключительно из чувства долга перед народом, он старался в меру сил своих и возможностей отдавать всем униженным и оскорблённым долг всего дворянского сословия, строившего веками своё благополучие на костях и крови трудового народа.

Как и всегда в подобных случаях, по жалобе крестьян села Вельково управляющий казенной палатой Салтыков начинает тщательное расследование. Застигнутый врасплох казначей пытается уйти от ответственности, свалить вину на писца, который, переписывая квитанцию, якобы допустил ошибку, значительно увеличив сумму податей. Но все доводы и оправдания ворюги-казначея шиты белыми нитками. Наказание, вынесенное Салтыковым виновному, многим кажется слишком суровым: казначею предложено уйти в отставку. Но управляющий казённой палатой тверд в своем решении. В поступке чиновника из Богородицка он узрел то, чего не замечали или не хотели замечать другие, — стремление наживаться за счет наглого обмана и без того уже обманутого и разорённого реформой 1861 года крестьянства. Такое, по убеждению Салтыкова-Щедрина, следовало пресекать в корне.

А через несколько дней управляющий казённой палатой вершил суд над купцом Корнеевым из уездного городка Одоева, уличённым акцизным надзором в махинациях с табаком. Как ни юлил, как ни изворачивался этот, выражаясь языком щедринской сатиры, «новый хозяин жизни», Салтыков был непреклонен. Купцу пришлось уплатить в государственную казну значительную сумму, штраф за незаконную торговлю.

И так было с каждым, кто переступал грань закона, кого точил червь наживы.

Зато люди бедные и честные всегда могли рассчитывать на горячее участие и поддержку сурового и неприступного на вид управляющего казённой палатой. С благодарностью отзывались о Салтыкове крестьяне, кустари, мелкие торговцы, освобожденные им от необоснованных поборов бюрократов-чиновников и богатеев.

Встречая Михаила Евграфовича на тульских улицах, они останавливались, снимали шапки, кланялись в пояс, выражая тем самым свою признательность «доброму и справедливому барину».

Салтыков-Щедрин хмурил брови и басом гудел:

— Ну полно, полно вам… Что я, Иисус Христос или святая икона? По справедливости жизнь надо строить, по справедливости…

По вечерам, когда над Тулой сгущались прозрачные сумерки, в уютном двухэтажном доме на набережной неторопливой Упы близ Николо-Зарецкой церкви происходили удивительные превращения. Управляющий казённой палатой статский советник Салтыков становился литератором Щедриным.

В настольных канделябрах ярко горели свечи, озаряя тёплым красноватым пламенем поверхность письменного стола. Быстро бежало по шероховатой бумаге, поскрипывало перо. В эти магические часы под сводами дома витали картины и образы будущих произведений. Временами сатирик мысленно разговаривал со своими героями, смеялся над их тупоумием и зазнайством, чванливым самодовольством. Он смотрел на них то глазами писателя, то глазами читателя, то глазами врачевателя и судьи…

Планы, составленные на нынешний вечер, переменились неожиданным образом. Возвращаясь домой со службы, Михаил Евграфович встретил на улице интереснейшего человека. Человек этот так отменно балагурил, так сочно ругался с краснолицым скупердяем-лавочником, пытавшимся всучить покупателям залежалый товар, что вызывал невольное восхищение. Тульские мастеровые — народ смышлёный и на язык острый. За словом в карман тут не лезут. Отчещут и отбреют всякого, кто попадётся под горячую руку. Этот же мужичок, видать, такими фольклорными россыпями владеет, что позавидовать можно. Желая познакомиться с уличным балагуром, Михаил Евграфович запросто, невзирая на разницу в общественном положении, пригласил этого человека в гости на вечерний чай и теперь с нетерпением ждал его прихода.

В кабинет тихо вошла горничная.

— Михаил Евграфович, там в прихожей вас мастеровой какой-то спрашивает. Говорит, что на чай зван. Пустить прикажете?..

— Зовите, зовите его, Дашенька, скорее, — оживился Михаил Евграфович. — Он-то мне и нужен!

Михаил Евграфович пригладил по привычке бороду и вышел навстречу гостю в просторную залу, служившую столовой. На большом столе уже стоял, пыхтя, пузатый томпаковый самовар — местный уроженец, гордость русского быта. Сытно пахло свежими калачами и тульскими пряниками.

В комнату, немного смущаясь, вошёл невысокий, коренастый мужчина лет тридцати, в синей косоворотке и яловых сапогах.

— Проходи, не робей, — подбодрил гостя Михаил Евграфович.— Сюда вот за стол усаживайся, да поудобнее. Ну вот, молодчина. А теперь давай знакомиться. Меня ты, наверное, знаешь. В казённой палате служу. Михаилом Евграфовичем Салтыковым зовусь. А тебя как звать-величать?

— Иван я, Семена Самопальникова сын,— негромко, с достоинством произнес гость.

— Самопальников, говоришь? Славная у тебя фамилия. Видать, самых чистых тульских кровей, потомственный оружейник?

— Так оно и есть. И отец мой, и дед, и прадед — все по оружейному делу. Да и я, помню, как родился, так за молот ухватился…

Слово за слово завязался разговор. Михаил Евграфович умел расположить к себе всякого, кто был ему интересен, к кому питал симпатии. Иван Самопальников рассказал своему новому знакомому о своей жизни, а Михаил Евграфович признался, что он не только чиновник и не столько чиновник, сколько писатель, что сильно интересуется народной жизнью, что жизнь эту желал бы видеть лучше, чем она есть.

— Это хорошо, что вы писатель. Ремесло стоящее. Книги я уважаю,— признался Иван.— Учиться, правда, особо не пришлось. Нужда семейство заела. Да и то, слава богу, две зимы в школу бегал. Читать и писать выучился. К книжкам пристрастие имею. Раньше всё оракулы да сонники читал да про Бову Королевича. Теперь другие книжки люблю, которые про нашу народную жизнь рассказывают.

— Сам-то, поди, тоже много интересного знаешь? Шутки, прибаутки всякие. Охочь я их слушать. Словесность-то нашу ведь народ творит, а писатели записывают по большей части только.

— Да, народец у нас юморной, можно сказать. С весёлым словцом и жить веселей и работа любая спорится. Побасенок да прибауток немало по Оружейной слободе гуляет…

Чаепитие затянулось за полночь. А гость всё рассказывал и рассказывал Щедрину разные истории, которые с местным народом случались. Сыпались они из уст Ивана Самопальникова как из рога изобилия. И трудно было понять, где тут правда, а где вымысел. Перемыв кости зареченским и чулковским, слободским и рогожинским, жителям прочих тульских пригородов, рассказчик принялся за уездных.

— Нет мужиков по всей губернии Тульской бестолковее крапивенцев. Прослышали они как-то, что с Соловы-реки едет к ним воевода. Нарядились миряне в праздничные кафтаны и сели по лавкам, ждут. А чтобы знать, когда встречать воеводу, послали десятского на колокольню воеводу караулить и наказ ему дали такой: как будет подъезжать воевода, звони во все колокола. Сидит десятский на колокольне, вдаль всматривается. Вдруг завидел: пыль клубится — да, недолго думая, ударил в колокола. Услыхали миряне звон и вышли на дорогу с хлебом-солью. Глядят, а никакого воеводы и в помине нет. Только рак по дороге ползёт и пыль поднимает. Ему-то и ударили крапивенцы челом.

— Ха, ха, ха, — заливисто смеялся Михаил Евграфович.— Вот да крапивенцы, вот да чудаки. Рака с колокольным звоном встречали, а воеводы и не видали!

— А про ефремовских мужиков,— неторопливо продолжал рассказчик,— такую байку сказывают. Пошли как-то раз мужики из Ефремовского уезда с обозами в Москву. Всю съестную провизию в лычные плетёные кошели положили. Проголодались в дороге да все запасы и съели. А до Москвы ещё топать и топать. Вскоре опять есть захотели. Под ложечкой сосёт. Что делать? Никак нельзя мужикам без каши. Крупу кое-как нашли. Но в чём варить, вот загвоздка. Где горшок взять? Собрались мужики в кружок и стали думать-гадать. Тут одна умная голова и говорит: «Будем, ребята, варить кашу в кошеле, не пропадать же с голоду». Налили мужики в кошель воды, бросили туда крупу. Посмотрели: крупа цела, а воды нет. Снова воды налили. И снова её нет. Раз десять повторили, пока из сил не выбились. Тут и вторая умная голова нашлась. «А що, ребята,— говорит,— неволить себя! Будем варить кашу без воды». И этого послушались. Разложили костёр, развели огонь, повесили над ним кошель, а сами спать легли. Соснули по-русски. Проснулись, про кашу вспомнили. Пришли к костру, а там ни кошеля нет, ни каши: всё дотла сгорело. Вот какие они, ефремовцы…

Распрощавшись с гостем, как с давним и добрым знакомцем, Михаил Евграфович поспешил записать всё самое интересное из его рассказов. Местный фольклор пришелся как нельзя кстати. В сознании писателя уже зрел замысел новой книги, книги о городе Глупове, получившей впоследствии название «История одного города». В эту книгу великий сатирик хотел собрать всю горечь и боль родной земли. Он задался целью в остросатирической, сказочной манере показать и забитость, бесправие, покорность народа, и ничтожество его правителей. Книга должна была заставить читателя всей душой восстать против глуповства, против царящих в стране порядков. Описывая приключения, которые происходили с глуповцами и их предками-головотяпами, сатирик упомянет в своей книге и о том, как встречали они с колокольным звоном рака, и о том, как варили в кошеле кашу и как сажали на цепь блоху.

Сказка, фантастика переплетались в книге с реальной российской действительностью. Глуповских градоначальников Щедрин наделял чертами конкретных исторических лиц. В число именитых и почётных граждан Глупова великолепно вписывался и тульский губернатор Шидловский. Он продолжал травлю Салтыкова-Щедрина, атакуя Петербург доносами о неправомочных действиях и «недостойном» поведении управляющего казённой палатой.

Конфликт между губернатором и управляющим обострялся с каждым днём. На стороне Шидловского была сила полицейско-бюрократического государства. На стороне Салтыкова-Щедрина — правда. И сила, как это уже не раз бывало на Руси, брала верх над правдой. Реальное, живое глуповство каждодневно давало о себе знать. Оно умело постоять за себя. Оно привыкло чинить суд и расправу над неугодными и всяким, кто посягал на его, глуповские, устои. Управляющий казённой палатой статский советник Салтыков и писатель-сатирик Щедрин были именно такими людьми. Их опасность для глуповства была велика и очевидна.

18 сентября 1867 года на имя управляющего Тульской казённой палатой Салтыкова пришла телеграмма из Петербурга. В ней содержалось «тактичное» предложение оставить Тулу и выбрать для дальнейшего продолжения службы другой губернский город и другую казённую палату.

Уезжать из Тулы Михаилу Евграфовичу не хотелось. Более того, это означало бы добровольную сдачу позиций, победу глуповства. Салтыков-Щедрин шлёт в столицу ответную депешу с просьбой не принимать решения о переводе в другую губернию до прибытия его в Петербург и тотчас же отправляется в дорогу.

Но глуповство не знало географических границ. Салтыков-Щедрин убеждается в этом. В Петербурге на золочёном троне восседал самый главный глуповец — русский царь. Поддержка министра Рейтерна, по-прежнему питавшего к своему лицейскому приятелю дружеские чувства, смогла лишь на время предотвратить полную отставку, но была не в силах предотвратить служебное перемещение. Перевод Салтыкова-Щедрина в другую губернию был санкционирован самим Александром II.

Жалобы Шидловского и наушничество графа Шувалова возымели действие. Царь повелел: «Салтыкова убрать, как беспокойного человека, из Тулы».

Дальнейший путь великого русского сатирика проходил через уже знакомую ему Рязань, где 14 июня 1868 года его ждали окончательная отставка и негласное предписание, запрещавшее впредь занимать какие-либо официальные посты. Государство лжи, насилия и обмана не нуждалось в услугах честного чиновника Салтыкова.

В услугах писателя Щедрина нуждались русская литература, русский народ.

Литература

Тебиев Б. Управляющий казённой палатой. Исторический этюд / Пионер. — 1984. — №12.