Максим Горький

28 марта 2013 года исполнилось 145 лет со дня рождения Алексея Максимовича Горького. Сто сорок пять лет — срок очень большой, и, вероятно, многим покажется, что Горький жил невесть когда. А на самом деле он жил в ХХ веке.

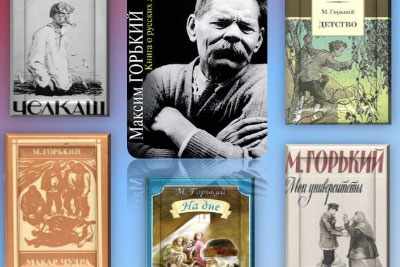

Произведения Горького, можно с уверенностью сказать, читали все или многие. Быть может, вы знаете маленького воробьишку Пудика, так похожего на капризного ребёнка и угодившего в лапы кошки, смелого Данко с пылающем сердцем и одинокого эгоиста Ларру, красавицу Радду и её ревнивого возлюбленного Зобара, мудрую старуху Изергиль и замечательного рассказчика Макара Чудру, гордого Челкаша, свободного Сокола, который ни за что не променяет небо на землю, Ужа, которому не познать прелести полёта, отважного Буревестника, ждущего бурю, и глупого жирного Пингвина, прячущегося в утёсах?..

Вероятно, кто-то из вас уже читал о тяжёлом детстве писателя, о раннем выходе ‘в люди’, о страстной любви Алёши Пешкова к книгам. Помните свои впечатления о доме деда Каширина, о том, что произошло после опыта с погружением белой скатерти в чан с краской, о том, как все вслушивались в певучий голос бабушки Акулины Ивановны…

Алексей Максимович написал очень много разных книг. Это был одни из самых неленивых людей ХХ века. Его собрание сочинений — тридцать толстых томов. Книг Горького хватит читать на долгие годы — «Сказки об Италии», «Мать», «Фома Гордеев», «Дело Артамоновых», пьесы и, наконец, последняя книга Горького «Жизнь Клима Самгина», которую читают только взрослые, потому что она очень сложна. Но великий писатель тем и велик, что достаточно прочитать одну из его книг, один, пусть небольшой, рассказ, и вы чувствуете этого человека, узнаете о нём очень много и никогда не спутаете ни с кем другим.

Когда Алексей Максимович стал писателем, он решил подписывать свои произведения так: «Максим Горький». Наверно, он хотел сказать этим, что будет рассказывать о горькой жизни, о горьких и трудных судьбах обездоленных, несчастных людей. Но вышло так, что в тридцати томах не так уж много горьких строчек. И за тоскливым, безнадёжным, безысходным всегда просвечивает вера в доброе, хорошее. О чём бы Горький ни писал, он показывает всё так, что мы видим и чувствуем: жизнь всё же красивая и людей больше красивых. Горький писал и страстно, и насмешливо, и гневно, и трагично, но презирал всё унылое и серое. Пусть его герой — бедняк, босяк, пусть он голоден, а всё же человек, да ещё какой человек!

Любознательному читателю обязательно рекомендуем познакомиться с автобиографической прозой Горького.

М. Горький

Из рассказов о детстве

«Когда мне было лет девять-десять, у меня был враг Васька Ключарев ровесник мой, сын чиновника, замечательно храбрый кулачный боец, сухонький, но гибкий, как стальной прут. Я с ним дрался при каждой встрече, мы бились до крови, до слёз, но плакали не столько от боли, как от горя: ни тому, ни другому не давалась победа. Изобьём друг друга и, обессиленные, разойдёмся, обливаясь постыдными слёзами, а при новой встрече — снова бой, и снова нет победы! Целую зиму жил я мечтой поколотить Ключарева так, чтобы он признал меня победителем, он, конечно, жил такой же мечтой и оба мы ненавидели друг друга жестоко, как дети.

На пасхальной неделе я встретил Ключарева в Прядильном переулке, знаменитом не просыхавшей в нём всё лето грязной трясиной, в которой говорили, лошадь утонула.

По одной стороне переулка во всю длину его тянулись заборы садов, на другой стояли неказистые домики, перед ними проложены были деревянные мостки, и вот по этим мосткам наступает на меня празднично одетый Ключарев.

Бросился он, но, поскользнувшись, упал, и руки его, почти до локтей, воткнулись в грязь. Я помог ему встать на ноги, он отшатнулся от меня и, глядя на запачканные рукавчики рубахи, сказан с кривенькой усмешкой:

— Высекут.

— Ну?

— Высекут, — повторил он, вздохнув, и спросил:

— Тебя кто сечёт?

— Дед.

— Меня — отец.

Я подумал, что и отец тоже, наверное, больно сечёт, и мне захотелось утешить врага.

— Пасха, — сказал я. — Может не высекут…

Но Ключарев безнадежно покачал головой.

Тогда я предложил ему вымыть рукавчики. Он согласился не сразу и молча. Одним своим концом переулок упирался в неглубокий овраг, на дне его стояла лужа, её именовали: Дюков пруд. Ключарев снял рубашку, я залез по колени в пруд и начал смывать грязь с неё. День был хмуренький, холодный, враг мои вздрагивал и очень грустными глазами смотрел, как смело я терзаю его рубашку. Когда из тёмно-коричневой она вся сделалась жёлтой, он тихонько сказал:

— Всё равно видно, что грязная.

Подумав, решили высушить рубашку. Я в то время уже начинал покуривать замечательные папиросы «Персичан», три копейки десяток, у меня в кармане были серные спички. Вылезли из оврага, на пустыре, в развалинах давно сгоревшей кузницы развели небольшой костёр и занялись сушкой рубахи. Молчали. О чём говорить с врагом?

От дыма рубашка стала чёрной. В двух местах мы её прожгли немножко — рукав и дыру на спине. Это уж было смешно. Мы и посмеялись, конечно, не очень весело. Ключарев, с трудом наклеив на себя рубашку, всё-таки ещё сырую, вымазал острое лицо своё копотью и хмуро сказал:

— Я пойду домой. Драться сегодня уж не будем.

Ушёл. Жалко мне было его. И, честно говоря, в тот день я бы с удовольствием подставил свою спину под розги его отца.

Через несколько дней я, снова встретив врага, спросил:

— Пороли?

— Не твоё дело, — сказал он, сжимая кулаки. — Становись, давай!

Дрались, кажется, более ожесточенно, чем раньше, а всё-таки безуспешно. Прислонясь к забору, высмаркивая кровь из разбитого носа, враг сказал мне:

— Ты стал сильнее.

— Ты — тоже, — ответил я, сидя на тумбе, у меня затёк глаз и была разбита губа.

Мы разошлись, обменявшись этими словами, в которых прозвучала не только горестная зависть, но, может быть, было скрыто взаимное уважение, смутное сознание того, что мы не только враги, но и учителя друг друга.

После этого мы ещё дрались два-три раза, но так и не узнали, кто из нас победитель, кто побеждённый, ибо мы никогда не рассуждали о том, кому досталось больше и больней.

В августе, после двухдневного ливня, я застиг Ключарева в овраге, на задворках Полевой улицы, он сидел на повалившемся заборе, подпирая челюсти ладонями, и, когда он поднял лицо, стало видно, что веки его смелых глаз красны и опухли.

— Я не хочу драться, — сказал он.

— Боишься? — спросил я, чтоб раздразнить его, но он ответил:

— У меня сестра умерла. Это бы — ничего, она маленькая, младенец, а есть хуже: меня в кадетский корпус отдают.

Для меня кадетский корпус, огромное здание в Кремле, только тем отличался от арестантских рот, тоже огромных, что корпус был белый, а роты окрашены в неприятную желтую краску. Все большие дома казались враждебными мне, маленькому человечку, я подозревал, что в них пряталась скука, от которой могут лопнуть глаза. Мне стало жалко врага за то, что его хотят загнать в скуку. Я присел рядом с ним и сказал:

— А ты убеги.

Но он встал и первый раз миролюбиво протянул мне боевую ручонку свою, силу которой моё тело многократно испытало.

— Прощай, брат, — сказал он негромко, глядя не на меня, а в сторону, но я видел, что губы его дрожали.

Очень не хотелось мне сказать ему: «Прощай!»

Но, разумеется, сказал. Долго, с грустью смотрел, как медленно, нехотя, любимый враг мой поднимается из оврага по размокшей, скользкой тропе.

И долго после того скучно и пусто мне было жить без врага».

Литература

1. Горький М. Из рассказов о детстве / http://www.books.kostyor.ru/liter11.html

2. Поликовская Л. Максим Горький (Алексей Максимович Пешков) / Антология мировой детской литературы. Том 1. А–Г. — М.: Аванта+, 2003.